FORMAZIONE NUOVI TERAPISTI 2024 IN ITALIANO

Training course for new therapists in audio-psycho-phonology 2024 in english

UPDATING SEMINAR FOR THERAPISTS IN AUDIO-PSYCHO-PHONOLOGY IN 2024 IN ENGLISH

PRINCIPI DI BASE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORECCHIO

ELETTRONICO A EFFETTO TOMATIS

Tutto inizia più di cinquanta anni fa, dal confronto di due serie di osservazioni. In qualità di otorinolaringoiatra e figlio di un cantante lirico, Tomatis si ritrova a trattare molti artisti con la voce rovinata. Nello stesso periodo però, Tomatis dirige i Laboratori di Acustica dell’Aeronautica Militare Francese, dove deve esaminare le persone che hanno avuto l’udito deteriorato lavorando ai banchi di prova dei reattori supersonici, per sapere se bisogna indennizzarli. Contemporaneamente al danno acustico, Tomatis osserva molto spesso una deformazione molto netta della voce e si chiede se l’udito danneggiato non sia la causa dei problemi della voce, anche nel caso dei cantanti, nei quali il danno acustico potrebbe essere stato causato dalla loro stesso voce utilizzata ad alto volume in ambiente acustico inappropriato.

Approfondendo le sue osservazioni, Tomatis è colpito dal parallelismo esistente tra l’esame audiometrico dei soggetti esaminati e la curva di inviluppo dell’analisi spettrale della loro voce: inizia allora una serie di sperimentazioni portanti sulle reazioni e contro-reazioni dell’udito sull’emissione vocale. Per far ciò utilizza due montaggi:

- uno che permette di visualizzare la scomposizione armonica dei suoni emessi (analisi spettrale) attraverso l’utilizzo di un microfono e di un analizzatore.

- l’altro che dà la possibilità di modificare a piacere l’ascolto del soggetto partecipante all’esperimento; la sua voce è captata da un secondo microfono collegato a un amplificatore le cui caratteristiche di risposta a livello della cuffia indossata dal soggetto sono modificabili grazie a un gioco di filtri (passa-alto/passa-basso/passa-banda) permettendo così di far variare il modo di ascoltare del soggetto e di conseguenza il suo modo di controllarsi.

L’importanza straordinaria delle contro-reazioni che si manifestano nella sperimentazione autorizza Tomatis ad affermare che esiste un vero e proprio circuito chiuso di auto-informazione il cui captatore di controllo, al momento dell’emissione a livello dell’apparato fonatorio, non è altro che l’orecchio, e che ogni modificazione imposta a questo captatore produce istantaneamente una modificazione considerevole dell’atto vocale, facile da osservare a livello visivo e uditivo e controllabile fisicamente sul tubo catodico dell’analizzatore.

Così, essendo accertato che una modalità espressiva vocalica legata ad un condizionamento dell’apparato fonatorio esteriorizzantesi attraverso un atto vocale conosciuto, risponde a una maniera di ascoltare determinata da un condizionamento più o meno complesso dell’insieme dell’apparato uditivo; essendo accertato inoltre che ogni modificazione di questo modo di ascoltare genera un nuovo atto vocale, Tomatis prova allora a modificare il condizionamento difettoso con un nuovo condizionamento, calcolato sulla base di una curva d’ascolto ideale (quella di un grande professionista della voce, ad esempio).

Fin dalle prime sedute si constata che sussiste una rimanenza temporanea di questo nuovo stato, e dopo un certo periodo di allenamento, essa diventa permanente.

Per realizzare praticamente questo processo, Tomatis mette a punto un apparecchio che sarà chiamato Orecchio Elettronico a Effetto Tomatis.

LE QUATTRO LEGGI FONDAMENTALI DI TOMATIS

Raoul Housson, riprendendo questo esperimento nel 1957 nei Laboratori di Fisiologia delle Funzioni della Sorbona, lo conferma interamente, e raggruppa questo insieme di contro-reazioni audiofonatorie sotto il nome di Effetto Tomatis.

Questo è definito da quattro leggi:

La voce contiene ciò che l’orecchio percepisce.

Se si restituisce all’orecchio traumatizzato la possibilità di ascoltare correttamente le frequenze mal percepite, queste si trovano ristabilite nell’emissione fonatoria, istantaneamente e all’insaputa del soggetto.

Generalizzando questa relazione audiofonatoria ad un orecchio normale:

L’orecchio trasmette all’apparato fonatorio le modificazioni uditive che gli vengono imposte artificialmente.

Tomatis, essendosi posto la domanda di sapere come l’orecchio poteva conservare il beneficio di questo esercizio e migliorare progressivamente, approda alla quarta legge:

L’ascolto forzato, alternativamente imposto e soppresso, arriva a modificare permanentemente l’ascolto e la fonazione.

L’ORECCHIO ELETTRONICO E LA SUA MODALITA’ D’AZIONE

Questa apparecchiatura è un complesso elettronico comportante degli amplificatori, dei filtri e un gioco di bascule elettroniche. Esso può essere utilizzato in due modalità:

1. L’informazione trasmessa da un magnetofono passa attraverso l’O. E. prima di arrivare all’orecchio del soggetto tramite una cuffia (training puramente uditivo).

2. L’informazione trasmessa dal magnetofono è percepita e riprodotta dal soggetto durante i bianchi sonori ripartititi sul nastro magnetico: la voce dell’allievo è captata da un microfono,modificata dall’O. E. e restituita in cuffia in tempo reale (training audio-vocale).

L’O. E. agisce modellando l’informazione all’interno di una banda passante determinata, al fine di sopprimere gli scotomi (cadute della curva d’ascolto su certe frequenze) e dare alla curva la progressione necessaria (pendenza ascendente) per una percezione e un’analisi frequenziale di qualità ottimale.

Esso inoltre offre al messaggio sonoro due percorsi possibili: un canale corrisponde alla messa in tensione del timpano e dei muscoli del martello e della staffa, un altro agisce sulla loro distensione; è necessaria allora una semplice regolazione per far passare alternativamente l’informazione da un canale all’altro, provocando così un movimento continuo di tensione e distensione dei meccanismi muscolari adattatori dell’orecchio medio.

Questa microginnastica protratta per un certo tempo produce un fenomeno di rimanenza che crea un condizionamento muscolare progressivo e permanente: l’orecchio medio diviene così capace di compiere da solo, spontaneamente e correttamente le regolazioni necessarie alla trasmissione dei suoni.

Queste diverse funzioni sono assicurate da alcuni insiemi elettronici:

I filtri: ripartiti su due livelli, formano i due canali e modulano il passaggio delle frequenze (uno, ad esempio, può lasciar passare in maniera preferenziale le frequenze elevate e l’altro le frequenze gravi).

La basculla: essa regola le andate e venute successive da un canale all’altro; è una sorta di porta che si apre e si chiude secondo le variazioni d’intensità del messaggio sonoro.

L’equilibrio: per preparare l’orecchio destro a divenire direttore, il rapporto delle intensità sonore, corrispondenti ai due auricolari della cuffia è progressivamente differenziato per riduzione dell’intensità a sinistra.

Per quanto riguarda l’informazione sonora propriamente detta, essa è costituita da un insieme di nastri magnetici registrati in laboratorio, il cui ordine di diffusione è determinato dal programma concepito in funzione del caso trattato; si tratta essenzialmente di musica e di voce umana, elaborata eventualmente elettronicamente, in pratica più o meno filtrata su determinate frequenze.

LA PROGRAMMAZIONE DEL MATERIALE SONORO

Il programma rieducativo è concepito seguendo le norme della disciplina audio-psico-fonologica; esso ha come scopo di far percorrere al paziente il cammino sonoro ideale che egli avrebbe dovuto seguire a partire dalla sua vita fetale, poiché è da esso che dipendono la qualità del suo ascolto e di conseguenza, le sue facoltà di espressione.

Dalla comunicazione carnale del feto con l’utero materno agli scambi verbali più fecondi, il cammino è lungo e disseminato di trappole, giacché in ogni momento della sua evoluzione, la relazione del soggetto con l’ambiente può essere disturbata, indebolita o decisamente tagliata.

Il metodo consiste, appoggiandosi sul fatto che esiste già una comunicazione tra il feto e la madre, a suscitare nel soggetto il desiderio che questa comunicazione si prolunghi dopo la nascita, con la madre prima, poi con il padre e infine con la società.

L’itinerario inizia con il “dialogo” intra-uterino e si conclude con l’inserimento del soggetto nel contesto comunicazionale sociale.

L’orecchio è dunque rituffato nelle condizioni di un vissuto molto lontano, il più antico che gli è stato possibile percepire.

A quest’epoca però, l’ascolto del feto è caratterizzato dal fatto che esso si esercita in ambiente acquatico, essendo immerso nel liquido amniotico. L’informazione sonora (suoni filtrati) è ottenuta facendo passare il suono attraverso dei filtri elettronici che realizzano artificialmente un’audizione simile a quella che si otterrebbe attraverso degli strati d’acqua.

Generalmente, per questo scopo si utilizza la voce materna registrata su nastro magnetico o la musica di Mozart. L’esperienza ha permesso di constatare che i temi musicali sono più efficaci quando sono ricchi di frequenze acute e si avvicinano ai ritmi mozartiani e al canto gregoriano.

Dopo un certo numero di sedute di suoni filtrati, si effettua quello che viene chiamato “parto sonoro”, cioè si fa passare il soggetto da un’audizione in ambiente liquido ad una in ambiente aereo, cioè l’ascolto a cui siamo normalmente abituati, dove il suono viaggia semplicemente attraverso l’aria. A questo scopo, nel corso di alcune sedute il filtraggio può passare da 8000 Hz a 100 Hz. Gli effetti di questa fase sono generalmente profondi e l’evidenza clinica ha mostrato che viene data la possibilità al soggetto di recuperare dei vissuti emotivi correlati ad una tappa cruciale della propria esistenza.

Dopo il parto sonoro si inizia la fase attiva dove, il soggetto si prepara ad incontrare l’altro (l’universo sociale); si posano le prime strutture del linguaggio, attraverso degli esercizi di lettura e/o ripetizione di parole e frasi attraverso il controllo dell’orecchio elettronico.

Da qui il soggetto passa ad una fase che gli permette di incontrarsi ed accettarsi, il materiale sonoro l’aiuterà allora a liberare il linguaggio; i suoi autocontrolli sono rinforzati per garantirgli un buon adattamento alle sue realtà e alle condizioni di esistenza imposte dall’ambiente.

L’ASCOLTO INTRAUTERINO

Domande che favoriscono un approccio al problema del linguaggio:

Come arriva l’essere umano a produrre dei suoni articolati?

Perché sente il bisogno di produrli?

La prima di queste domande potrebbe sorprenderci, perché sembra evidente che l’essere umano parla in quanto è dotato di un apparato espressamente destinato ad assolvere questa funzione.

Questa affermazione in realtà è falsa, in quanto non esiste un organo fisiologicamente concepito a questo fine. La parola ha utilizzato l’esistente per costruirsi; un primo insieme costituito di una parte del sistema digestivo: le labbra, la bocca, il velo palatino, la lingua, i denti, e un secondo insieme proveniente dall’apparato respiratorio: la laringe, le fosse nasali, i polmoni, il diaframma, la cassa toracica.

Così, per mettersi al servizio della parola, la laringe si è allontanata dalla sua funzione primaria. Si è liberata, in un certo senso. E questa liberazione è coincisa con quella dell’orecchio, inizialmente destinato a localizzare i suoni, ha iniziato ad analizzarli.

Riguardo la seconda domanda, Tomatis afferma che ciò che è importante non è tanto poter parlare quanto voler parlare; perché la scimmia da un punto di vista strettamente fisiologico potrebbe parlare, però non lo fa.

All’origine del linguaggio, secondo Tomatis, deve esistere un desiderio, che non può essere altro che quello di comunicare con l’altro; è la ricerca di una situazione conosciuta, vissuta, rimpianta, nel corso della quale si è rivelata la nozione profonda di comunicazione, da dove parte la prima presa di coscienza della relazione. Ma come nasce questa pulsione?

E’ a partire dalle osservazioni di uno zoologo inglese che Tomatis elabora la sua risposta. Questo autore, Negus, aveva notato che se le uova di uccelli canterini erano covate da uccelli non canterini, gli uccelli nati da quella covata non cantavano.

Ancora, se le uova erano covate da uccelli che cantavano, però in un'altra maniera, i piccoli avrebbero avuto molte probabilità a sbagliarsi di canto dopo la nascita.

Sembra dunque che un condizionamento audio-vocale sia possibile già allo stadio dell’uovo.

E se fosse così anche per il genere umano?

Delle esperienze condotte sui neonati da altri ricercatori indicarono a Tomatis che egli era sulla buona strada: “la madre crea il suo bambino, gli dà un nido dentro il suo ventre, lo nutre, lo prepara alla vita attraverso un dialogo costituito da tutti i contatti che ella può avere con lui. La comunicazione sonora è il più importante di questi contatti, in quanto la madre si rivela al feto attraverso i suoi rumori organici, viscerali e soprattutto tramite la voce. Il bambino assorbe tutta la sostanza affettiva di questa voce che parla, ne è impregnato; integra in questo modo il supporto della lingua materna”.

Si tratta della prima comunicazione audiovocale, dalla quale l’embrione, quando tutto va bene, attinge un sentimento di sicurezza che aiuta il suo sbocciare.

Il desiderio di comunicare non è altro allora che il desiderio di non interrompere, o eventualmente di rinnovare, una relazione (acustica) con l’altro così soddisfacente.

Ma se il feto sente, non è certo alla nostra stessa maniera. Dalla nascita alla maturità l’apertura dell’orecchio è progressiva; e lo stesso parto apporta una modifica fondamentale nell’ascolto, perché l’orecchio, adattato all’ambiente liquido della vita intrauterina, deve bruscamente accomodarsi ad un ambiente aereo che presenta un diverso fattore di impedenza acustica.

Tomatis spiega che prima della nascita, le tre parti dell’orecchio – esterno, medio e interno – sono acusticamente adattate alle stesse frequenze; queste sono praticamente quelle dell’acqua, e si trovano nella zona dei suoni acuti. Alla nascita avviene un vero e proprio parto sonoro. L’orecchio medio e in particolare la Tromba di Eustachio trattengono del liquido amniotico per circa dieci giorni dopo il parto, così che i due livelli medio e interno dell’orecchio restano accordati sulle frequenze dell’ambiente liquido. Dopo circa dieci giorni tutto si spegne, perché la Tromba di Eustachio si svuota della sostanza liquida e il neonato perde la sua percezione dei suoni acuti, diventando momentaneamente come sordo.

Grazie ad un lungo e progressivo apprendimento, che dura delle settimane, l’orecchio cerca di aumentare il suo potere d’accomodamento lavorando sulla tensione timpanica, al fine di ritrovare, poco a poco, attraverso l’aria circostante, il contatto che aveva con questa voce che lo cullava nel profondo del suo universo uterino.

Messo in presenza di problemi psicologici la cui origine si situa sicuramente a livello delle prime tappe dello sviluppo dell’individuo, Tomatis ha l’idea di fare rivivere a livello sonoro questi periodi, riuscendo ad ottenere, attraverso delle semplici informazioni acustiche, delle reazioni psicologiche profonde estremamente intense, e la cessazione di alcuni sintomi.

Tomatis si rendeva conto, così, che attraverso il suono era possibile rinnovare le relazioni primordiali con tutti gli aspetti decondizionanti che una simile esperienza può dare e potenziare il desiderio di comunicare con l’ambiente circostante, senza il quale non può esserci un buon equilibrio psicologico.

In questo processo, l’immenso vantaggio deriva dal fatto che i suoni filtrati attraversano il talamo senza che questo operi delle censure eccessive. Il talamo è una parte del cervello. E’ una massa nervosa sottocorticale, che agisce sotto forma di filtro che coordina, interpreta e valuta le diverse sensazioni prima di essere trasmesse alla coscienza (corteccia)

Se il talamo ha una “resistenza o viscosità” troppo grande, a causa di un’affettività perturbata da traumatismi anche antichi, l’informazione che raggiunge questa regione va ogni volta a risvegliare i traumi iniziali e rischia di non arrivare alla corteccia in maniera completa.

Inviando l’informazione sonora filtrata delle frequenze gravi e medie, contenente soltanto frequenze elevate, ricche di energia e scarse di semantica emotiva ed esistenziale, il talamo permette un passaggio più rapido verso la corteccia, la quale, venendo vivificata può controreagire sul talamo. In questo modo, la corteccia, aumentando il suo campo cosciente, assume più facilmente le difficoltà dolorose. In queste condizioni il soggetto può prendersi più facilmente “in carico”.

L’EFFETTO DI RICARICA CORTICALE

L’orecchio, prima di divenire un organo destinato a udire, ha la funzione di nutrire la corteccia con il suo potenziale di stimolazione sensoriale.

Non tutti i suoni però sono adatti provocare l’effetto di ricarica corticale. Sulla membrana basilare della coclea, le cellule del Corti sono più dense nella parte riservata alle frequenze acute, che in quella riservata alle frequenze gravi; la trasmissione alla corteccia di energia captata è perciò molto più forte quando essa proviene dalla zona degli acuti.

I suoni gravi per Tomatis non apportano energia a sufficienza e finiscono spesso per stancare l’individuo, in quanto stimolano delle risposte motrici attraverso la loro azione sul vestibolo (canali semicircolari, otricolo, etc.), che assorbono più energia di quanta ne possa fornire lo stimolo sonoro.

L’EQUILIBRIO NEURO-VEGETATIVO

Il nervo pneumogastrico, o decimo paio craniale, o Nervo Vago, estende la sua antenna sensoriale sulla membrana timpanica.

La sua presenza è importante, poiché è uno dei nervi che regolano i meccanismi dell’orecchio in funzione degli “umori” o stati d’animo del soggetto, e così come sa obbedire allo psichismo, così sa piegare quest’ultimo alle sue reazioni. Nel suo essere interfaccia intima tra l’essere e il corpo, nell’imbricazione delle sue interferenze multiple che gli valgono la denominazione di nervo Vago, esso è maestro della vita vegetativa e viscerale.

Il suo campo neuronico è immenso, tocca il timpano, la faringe, la laringe, i polmoni, il cuore, lo stomaco, il fegato, la milza, i reni, il pancreas, l’intestino, il retto, l’ano…

Grazie ad esso tutto può organizzarsi armoniosamente oppure disequilibrarsi; ciò dovesse avvenire, appare allora il corteo delle somatizzazioni diverse: la paura, l’ansia, l’angoscia, le bulimie, le anoressie, le angine, l’asma, le otiti, le riniti…

All’interno di questo quadro, l’orecchio può giocare un ruolo particolarmente nefasto; per Tomatis basta che esso si chiuda, vale a dire che rilasci la muscolatura del martello e che la staffa non venga più sollecitata. I suoni sono allora trasmessi in maniera molto parziale e vengono analizzati male; solo le frequenze gravi riescono a passare la barriera, trascinando il timpano, molto disteso, in un movimento troppo ampio che per reazione va a eccitare il ramo auricolare del Vago, con tutte le reazioni che ciò produce nella sfera neurovegetativa.

Il training audiovocale con l’orecchio elettronico, aiuta la postura d’ascolto dell’orecchio verso gli acuti. In questo modo l’eccitazione del nervo pneumogastrico si attenua e questa attenuazione va ad inondare il mondo viscerale. Il soggetto esperisce questo come un’impressione di benessere e di liberazione da un fardello dal contenuto difficilmente discernibile. La respirazione migliora, l’ansia e le contratture muscolari si attenuano, la distensione generale può manifestarsi.

LA VERTICALITÀ E LA POSTURA D’ASCOLTO

L’orecchio assicura, grazie ai canali semicircolari, una funzione di equilibrio che determina le nostre attitudini posturali. La verticalità favorisce la pienezza dell’ascolto, in quanto tendere l’orecchio è anche tendere il corpo all’ascolto, al fine di offrire all’informazione le zone sensibili del nostro rivestimento cutaneo.

Si stabilisce allora un feedback continuo: l’ascolto migliora e trasforma l’atteggiamento posturale, mentre quest’ultimo permette a sua volta all’ascolto di perfezionarsi grazie al messaggio che inizia ad arrivargli in maniera più fedele grazie ad un miglior dispiegamento della via corporea.

E’ facile tramite l’orecchio elettronico provocare sperimentalmente dei cambiamenti di atteggiamento posturale in funzione di particolari modificazioni dell’ascolto.

Imponendo un ascolto ricco in frequenze acute, si osserva, nel momento in cui la fonazione del soggetto si anima, una correlazione posturale impressionante: la colonna vertebrale si allinea, la cassa toracica si apre, il soggetto cerca una migliore attitudine dorsale tramite la rotazione del bacino in avanti, il viso si distende e si mobilizza in maniera armonica.

Una curva d’ascolto opposta, invece, che favorisca i gravi, produce una contro-reazione posturale che va in senso inverso alla precedente.

Ricordiamo anche che il consumo energetico relativo al mantenimento della nostra postura è minimo quando il corpo è in equilibrio, dritto e verticale.

La capacità che ha l’orecchio interno di svolgere queste funzioni gli viene dalla sua appartenenza ad un blocco neurologico molto complesso che ingloba il labirinto, il cervelletto, la corteccia e il corpo: esso tiene così sotto il suo controllo tutti i muscoli motori del corpo e ne coordina la motricità, il suo ruolo è essenziale nella presa di coscienza del corpo da parte della corteccia.

L’ORECCHIO DESTRO E LA LATERALITA’

L’osservazione della modalità di autocontrollo della voce in un cantante mostra che il controllo che egli effettua non è della stessa qualità se questo è effettuato con l’orecchio destro o con l’orecchio sinistro.

Inviando del rumore ad una certa intensità sull’orecchio sinistro ad un cantante tramite una cuffia, in modo da fargli perdere il controllo tramite l’orecchio sinistro, si nota che egli canta ancora bene e in certi casi addirittura meglio di prima. Al contrario, se è l’orecchio destro a essere messo fuori circuito, il soggetto prova immediatamente una grande difficoltà a gestire qualitativamente la voce.

Tomatis ebbe occasione di ripetere questa esperienza con degli strumentisti e con degli attori e ogni volta il controllo dell’emissione vocale o strumentale era qualitativamente migliore tramite i circuiti dell’orecchio destro.

Se i due orecchi servono a localizzare i suoni in quanto la bilateralità uditiva favorisce l’angolazione, sembra che l’accesso al padroneggiamento del linguaggio non può avvenire che scegliendo come antenna di captazione della colata verbale l’orecchio destro; l’orecchio sinistro da una “visione” globale dell’ambiente sonoro, il destro può focalizzare un suono ben preciso e analizzarlo finemente.

Perché questa asimmetria? Perché gli impulsi che partono dal cervello devono arrivare alla laringe affinché un suono sia prodotto. A questo livello esiste un’asimmetria: l’emilaringe destra beneficia di un nervo ricorrente motorio molto più corto del suo collaterale. Il ricorrente destro si dirige verso la parete laterale della laringe dopo aver incrociato in basso l’arteria sottoclavicolare destra; mentre il ricorrente sinistro entra nel torace e forma un’ansa sotto l’aorta, prima di raggiungere il lato sinistro della laringe.

Di conseguenza il tempo di percorrenza degli impulsi nervosi è differente; l’orecchio destro si trova più vicino degli organi fonatori dell’orecchio sinistro. I deficit legati all’autocontrollo uditivo destro producono spesso dei problemi dell’espressione orale e scritta; in certi casi lo studio di una lingua straniera o del canto possono risultare difficoltosi. In concomitanza si nota un abbassamento evidente del rendimento delle facoltà di memorizzazione, attenzione e concentrazione.

L’IMMAGINE DEL CORPO

L’immagine del corpo è una nozione essenziale, e generalmente mal definita.

L’essere umano è prima di tutto un sistema nervoso ricoperto di una guaina somatica, e l’immagine del corpo per l’uomo è l’utilizzazione del suo campo neuronico, utilizzazione che varia secondo gli individui e i fattori accidentali che li distinguono gli uni dagli altri.

Questa immagine è il più sovente molto diversa da ciò che sarebbe un’immagine perfettamente obiettiva; e la sua importanza risiede nel fatto che la nostra apparenza, la nostra postura e il nostro comportamento sono sotto la sua dipendenza diretta.

Inoltre, solo la sua integrazione corretta può apportare l’abilità corporea della quale l’essere umano ha bisogno nelle sue diverse attività, che sia la pratica di uno sport, di uno strumento musicale o la semplice guida di un’automobile.

Il virtuoso possiede la sua immagine corporea ad un punto tale che vi integra lo strumento della sua attività e lo spazio dove s’immerge (l’insieme dell’orchestra, ad esempio); così l’arciere Zen diventa una cosa sola con l’arco e con il bersaglio. E questo viene centrato più facilmente. Come si crea quest’immagine?

L’aria non smette di muoversi sotto l’impulso del suono: ogni essere è immerso in una struttura che lo scolpisce, in quanto il suono non si dirige solo sull’orecchio, ma sul corpo tutto. L’orecchio certamente ne è divenuto il captatore principale, ma si tratta della differenziazione progressiva di una parte di pelle, che, all’origine non si distingueva dal resto della superficie cutanea.

Il corpo è quindi preso in una rete di pressioni e impulsioni che lo stimolano in tutti i suoi punti. Poco a poco, la sommatoria di tutte queste eccitazioni crea un’immagine del corpo integrata.

Il gioco di stimolazioni può essere provocato in modo differente, esiste però un mezzo privilegiato, capitale: è il linguaggio, in quanto il suono che produciamo noi stessi imprime in permanenza una miriade di piccoli tocchi (pressioni acustiche) su tutto il nostro sistema nervoso periferico. In funzione delle parole che utilizziamo, noi andremo a toccare più o meno certe parti del nostro corpo.

Il linguaggio sensibilizza progressivamente le zone sensoriali rilevatrici delle onde acustiche della “colata verbale”. Le zone più sensibili a questa informazione si trovano là dove le fibre nervose specializzate nella rilevazione della pressione sono più dense (viso, parte anteriore del torace, addome, palmo della mano, faccia dorsale della mano destra a livello della pinza pollice-indice, interno delle membra inferiori, pianta del piede).

Da qui ne deriva che per offrire la maggior parte di questa superficie corporea al suono, la verticalità diventa un obbligo, se si vuole avere una perfetta padronanza della parola.

Da qui si potrebbe dedurre un principio essenziale: se l’immagine del corpo è la conseguenza del linguaggio, migliorando la parola si potrebbe rimodellare il corpo, poiché la nostra postura e il nostro modo di muoverci sono modellati da essa…

Ma è evidente che se noi siamo in qualche sorta scolpiti dai suoni che emettiamo, lo siamo ugualmente dai suoni che emette l’altro; allora in questa prospettiva un dialogo può essere visto come il modo in cui due individui si mettono in vibrazione l’un l’altro; e la qualità della loro inter-comunicazione dipende dalla compatibilità delle loro immagine corporali, legate esse alla coerenza delle loro curve d’ascolto. Due soggetti che presentano delle curve distorte e poco simili tra di esse hanno poche probabilità d’intendersi, in quanto, nel senso letterale del termine, non sono su sulla stessa lunghezza d’onda.

In sintesi una buona immagine corporea realizza l’aderenza assoluta del corpo reale e del corpo immaginato: è l’immagine grazie alla quale si può essere sé stessi fino all’ultima cellula e potersi ingaggiare in una dinamica comportamentale armoniosa.

FORMAZIONE NUOVI TERAPISTI 2024 IN ITALIANO

Training course for new therapists in audio-psycho-phonology 2024 in english

UPDATING SEMINAR FOR THERAPISTS IN AUDIO-PSYCHO-PHONOLOGY IN 2024 IN ENGLISH

METODO TOMATIS

Il Metodo Tomatis, o metodo audio-psico-fonologico, è stato ideato dal prof. Alfred Tomatis, otorinolaringoiatra e chirurgo, nato a Nízza nel 1920 da genitori italiani. Fin dal 1945 il prof. Tomatis ha dedicato la sua vita, prima in Francia, poi all’estero (Canada, Stati Uniti, Europa, dove le sue teorie e le loro applicazioni sono ampiamente diffuse), alle ricerche sull'audizione, il linguaggio e la comunicazione, evidenziando così la relazione esistente tra orecchio, linguaggio e psiche.

Il prof. Tomatis condusse le sue ricerche dapprima nel laboratorio d’audiologia dell'Aeronautica Francese e successivamente nel suo centro di audiologia medica. Analizzando un campione di soggetti che svolgevano le proprie attività lavorative in ambienti particolarmente rumorosi (banco di prova per motori a reazione, banco di prova per motori a scoppio, ribattitura di lamiere in cantieri navali, martello pneumatico, ecc.), osservò che le frequenze dei suoni che l’orecchio non riusciva a percepire, erano le stesse che la voce non riusciva a emettere.

Proseguendo le sue ricerche su un campione di soggetti più grande e variegato (tra cui anche i cantanti), Tomatis dedusse che questa era una caratteristica generale valida per qualsiasi soggetto: la persona non è in grado di riprodurre con la voce quelle frequenze che non è in grado di udire.

Successivamente, nei Laboratori di Fisiologia delle Funzioni della Sorbona, il professore Raoul Husson, importante studioso francese della fonazione e del linguaggio, provò che ogni modificazione del modo di udire comporta una modificazione nell'emissione vocale, confermando la scoperta di Tomatis, che Husson battezzò "Effetto Tomatis": l'apparato fonatorio emette le frequenze che il sistema uditivo riesce a percepire.

A partire da questa intuizione il Prof. Tomatis portò avanti le sue ricerche su un piano multidisciplinare, avvalendosi di studi di audiologia, fonologia e psicologia. Nacque il metodo audio-psico-fonologico o metodo Tomatis, presentato poi all'Accademia delle Scienze e all'Accademia di Medicina di Parigi (1957-1960).

II metodo Tomatis è una tecnica di stimolazione sonora e un intervento pedagogico col fine di migliorare il funzionamento dell'orecchio e attraverso di esso la comunicazione verbale, il desiderio di comunicare e imparare, la consapevolezza dell'immagine corporea, il controllo audiovocale e quello motorio.

Il bilancio iniziale viene effettuato da un terapista dell'ascolto formato sotto la supervisione del prof. Alfred Tomatis o di un suo allievo.

Il bilancio prevede il test d’ascolto, un'anamnesi personale e dove indicati un test di dominanza laterale e dei test grafici.

L'orecchio umano ha la capacità di svolgere, normalmente, le seguenti funzioni:

1) Percepire i suoni

2) Elaborare i suoni senza distorsione

3) Distinguere suoni alti e bassi (percezione nitida dei suoni)

4) Percepire l'origine spaziale dei suoni

5) Prestare attenzione ai suoni che si vogliono ascoltare ed evitare quelli che non si vogliono

ascoltare (concentrazione)

6) Trasmettere energia al cervello tramite il segnale nervoso del suono (ricarica corticale)

7) Integrare e coordinare le informazioni provenienti dai movimenti dei muscoli (funzione vestibolare)

8) Mantenere l'equilibrio, gestire la postura e il rapporto con la gravità

9) Stimolare e mantenere l'equilibrio neurovegetativo grazie ad un ramo del nervo vago che innerva una parte dell'orecchio medio

10) Controllare la fonazione

11) Controllare l'abilità musicale

Queste funzioni possono essere alterate a qualsiasi età a causa di incidenti, malattie, traumi emotivi, cattive abitudini acustiche. Attraverso l'uso delle tecniche sviluppate dal dr. Alfred Tomatis è possibile ridare all'orecchio la sua efficienza essenziale, quando la causa non è un danno organico. Spesso quello che sembra essere una difficoltà organica o sensoneurale è, almeno in parte, dovuto ad uno scarso funzionamento o ritardato sviluppo della capacità di ascolto. A questo cattivo utilizzo dell’orecchio possono conseguire difficoltà d’apprendimento, mancanza di motivazione, facile stancabilità e in certi casi depressione.

Un orecchio che funziona bene è descritto come un orecchio che ascolta bene, che può in pratica concentrarsi tra tutti i suoni della gamma dell'udibile su quelli che vuole ascoltare e tagliare fuori, momentaneamente, quelli che non interessano (messa a fuoco dei suoni); esso può percepire ed analizzare ogni parte dello spettro sonoro con il massimo di velocità e precisione e nello stesso tempo integrare i movimenti muscolari di tutto il corpo attraverso la sua parte vestibolare.

Un buon orecchio ha la sua controparte in una voce di buona qualità e tonalità. Vale a dire una buona voce riflette un buon orecchio (effetto Tomatis). Noi ascoltiamo, parliamo, cantiamo, suoniamo, leggiamo, scriviamo e impariamo con il nostro orecchio.

Il bilancio iniziale di ascolto identifica le capacità funzionali dell'orecchio diagnosticandone forze e debolezze.

Il test di ascolto fornisce una comparazione dell'ascolto della persona con un orecchio ideale ben funzionante basata sui seguenti requisiti:

1) una soglia d'udibilità dentro la norma;

2) una selettività uditiva aperta per l'analisi e la comparazione dei suoni per determinare la loro

differenza l'uno dall'altro e la direzione di questa differenza (toni più alti e toni più bassi);

3) una precisa spazializzazione dei suoni per l'identificazione della direzione della sorgente sonora;

4) una curva d'ascolto ascendente fino a 3000 - 4000 Hz con una stabilizzazione a questo livello e una

leggera caduta nelle frequenze più alte, per permettere una più facile discriminazione fra i suoni;

5) un'attenzione maggiore ai suoni che si vogliono ascoltare rispetto agli altri;

6) uniformità di ricezione e un'assenza di distorsione nella curva di risposta dell'orecchio;

7) un equilibrio tra conduzione ossea e conduzione aerea in ogni orecchio e tra i due orecchi;

8) una dominanza audiovocale destra per un controllo neurologicamente efficiente dell'analisi del

suono direttamente dall'orecchio destro al centro del linguaggio dell'emisfero sinistro;

9) integrazione vestibolare delle informazioni muscolari e sensorie per un effettivo controllo motorio;

10) percezione dei suoni ad alta frequenza per energizzare e ricaricare il cervello.

Il venir meno di uno o più di questi parametri produce una percezione disarmonica che si traduce in un ascolto non equilibrato e, di conseguenza, in un cattivo apprendimento e insicurezza.

Secondo Tomatis, un problema di ascolto che non è il risultato di una causa organica generalmente ha un'origine emozionale o proviene da cattive abitudini di ascolto apprese durante l'infanzia.

In migliaia di casi studiati il dr. Tomatis ha osservato che molti pazienti raccontavano di situazioni nei primi anni di vita in cui rifiutavano di accettare certi stimoli provenienti dall'ambiente, più particolarmente quelli del linguaggio parlato. Particolari situazioni di vita, portavano all'esclusione delle informazioni al fine di proteggersi. Chiudersi all'informazione sonora è di fatto possibile. A livello fisiologico questo si manifesta con un rilassamento dei muscoli dell'orecchio medio. Questo stato di flaccidità, simile alla chiusura delle palpebre per l'occhio, impedisce considerevolmente il passaggio del suono, senza che per questo la persona diventi sorda. Sfortunatamente non è così facile per l'orecchio, come lo è per l'occhio, aprirsi di nuovo. I muscoli dell'orecchio medio rimasti inattivi per molto tempo hanno perso la loro tonicità. I suoni sono percepiti in maniera imprecisa e, come risultato, sono analizzati in maniera non corretta: in altre parole l'ascolto è impedito.

Al fine di aiutare l'orecchio umano a stabilire o ristabilire il suo pieno potenziale, il dr. Tomatis ha sviluppato un metodo di rieducazione all'ascolto che utilizza musiche elaborate da una speciale apparecchiatura chiamata Orecchio Elettronico.

Le sedute di rieducazione e i test progressivi di controllo e le consultazioni vengono programmati dopo il bilancio iniziale (bilancio audio-psico-fonologico).

II programma, intensivo, è così suddiviso: una prima parte, generalmente di ascolto passivo, senza cioè esercitazioni audiovocali, della durata di 30 ore per due-tre ore circa al giorno. Segue un periodo di 4-10 settimane di intervallo che serve alla persona ad integrare i nuovi modelli di ascolto; dopodiché segue una seconda fase di 20 ore, sempre di due ore circa al giorno, in cui si continua il training passivo e se il programma lo richiede, si eseguono esercizi attivi di lettura ad alta voce con il feedback dell'Orecchio elettronico, e particolari esercizi per raggiungere il controllo audiovocale e mantenerlo índipendentemente dall'Orecchio Elettronico. Nel caso di applicazioni per il canto o la musica la persona esegue esercizi di canto o di esecuzione strumentale con il feedback dell'Orecchio Elettronico. La lunghezza del programma varia in dipendenza della motivazione personale e del grado di difficoltà.

Un programma medio si articola su 3 cicli: il primo di 30 ore, il secondo di 20 ore e il terzo di 20 ore, con 4-10 settimane di intervallo tra un ciclo e l'altro. Durante le sedute allla persona vengono inviati, attraverso una cuffia collegata con l'Orecchio Elettronico, suoni (musiche, canti) filtrati elettronicamente per stimolare la capacità di messa a fuoco dell'orecchio. Man mano che l'orecchio migliora il suo potere selettivo, la persona riesce a percepire i suoni con minore distorsione ed analizzarli con più precisione su tutta la gamma delle frequenze, dai suoni fondamentali agli armonici più elevati.

Per un orecchio non allenato, la frequenza fondamentale di un suono spesso maschera il suo spettro armonico e la persona ha delle difficoltà a controllare il timbro della voce (l'insieme degli armonici più elevati). Di conseguenza la voce rimane piatta, senza modulazione. Migliorando l'ascolto la persona ha l'opportunità di migliorare la qualità, la fluidità, la modulazione e l'articolazione della voce, con gran beneficio per sé e per le persone che ascoltano. L'interesse nel campo dell'insegnamento e del lavoro è vasto. Una voce che trasmette energia e interesse, invita più facilmente all’ascolto.

La rieducazione dell'ascolto può essere di grande aiuto all'allievo in difficoltà scolastica, il quale, non percependo i suoni con sufficiente chiarezza per ricostruire in tempo reale il discorso dell'insegnante arriva a stancarsi dopo un'ora di lezione e ad interessarsi più al rumore di fondo presente in classe più che alla voce dell'insegnante.

Il training può aiutare il musicista che non riesce a sintonizzare il proprio orecchio all'ascolto del suono emesso dallo strumento o dalla voce per meglio regolare la melodia. Ascoltando la musica filtrata attraverso l'Orecchio Elettronico, i muscoli dell'orecchio medio sono allenati ad accomodarsi sugli armonici più elevati di ogni sorgente sonora, migliorando così gradualmente il timbro della voce o dello strumento. Molti cantanti ed attori usano il metodo per affinare le proprie potenzialità o per assimilare velocemente specifici copioni e spartiti.

La migliorata chiarezza percettiva porta ad una migliore gestione dello schema corporeo e della motricità, che va ad influire sulla padronanza dello strumento oltre che della voce.

Insieme all'orecchio, il corpo tutto ascolta e ciò avviene attraverso la percezione ossea. Una persona che ascolta bene diventa più cosciente del proprio corpo e durante il training audiovocale acquisisce una migliore postura d'ascolto. Sviluppa una schiena diritta, ma non rigida, la testa prende la giusta distanza dalle spalle con collo e mascella rilassati; il torace si apre per favorire un'ampia respirazione. Ricordiamo che Tomatis ha scoperto che il modo di ascoltare condiziona anche il modo come ci muoviamo e la nostra postura tramite la relazione coclea-vestibolo. Basta osservare il diverso modo di stare in piedi e di muoversi di persone appartenenti a gruppi linguistici diversi. Leggere a questo proposito la sezione "Ascolto, Postura e Lingue" in questo sito.

Tomatis ha studiato le molte funzioni dell'orecchio umano, scoprendo che primariamente esso è un sistema per produrre la ricarica corticale e favorire il potenziale elettrico del cervello. Il suono è trasformato in stimolo nervoso dalle cellule dell'Organo del Corti nell'orecchio interno, inviato alla corteccia cerebrale e da lì all'intero organismo per dinamizzarlo e tonificarlo.

Non tutti i suoni producono quest’effetto di ricarica. Tomatis fa notare che sulla membrana basilare le cellule del Corti sono maggiormente addensate nell'area responsiva alle alte frequenze che in quella responsiva alle basse frequenze. Per questo, le alte frequenze sono più ricaricanti che le basse frequenze. Inoltre i suoni di bassa frequenza non solo inviano energia al cervello in modo insufficiente, ma possono anche affaticare la persona inducendo risposte motorie che assorbono più energia di quanto l'orecchio riesca a produrne.

Le persone che hanno tendenza ad essere stanche o depresse, hanno spesso una voce piatta, senza tono, con un contenuto molto scarso di alte frequenze. L'effetto energizzante della musica contenente molte frequenze acute, è di notevole aiuto anche a persone che hanno subito danni neurologici o altri problemi fisici, che sfociano spesso in un abbassamento generale dell'energia.

L'aumentata ricarica corticale risultante dall'ascolto di musica ricca di frequenze acute si traduce in un aumento della motivazione personale, maggiore facilità nel lavoro, un abbassamento del livello di fatica, un accresciuto senso di vitalità, un miglioramento dell'attenzione, concentrazione e memoria, e minore bisogno di sonno nel caso la persona tende a compensare il calo di energia dormendo molto.

Tutti questi fattori, ma soprattutto l'accresciuta capacità di concentrazione e memoria, possono aiutare considerevolmente la persona a migliorare la comunicazione e l'apprendimento.

Tomatis ha dimostrato che le funzioni vestibolare (equilibrio) e cocleare (decodifica dei suoni) dell'orecchio sono unificate in un unico sistema. Anatomicamente il nervo vestibolare è presente a ogni livello del midollo spinale ed è da lì direttamente connesso con tutti i muscoli del corpo.

La stimolazione dell'orecchio tramite la musica filtrata agisce sull'immagine corporea migliorando la consapevolezza e il controllo di tutti i segmenti corporei. Inoltre il sistema vestibolare controlla la consapevolezza temporo-spaziale richiesta nel ritmo e nell'equilibrio. Molti sportivi, soprattutto sciatori, anche famosi, integrano gli allenamenti con sedute d'ascolto.

Tomatis spiega come il nervo vago, il ramo sensorio auricolare del nervo pneumogastrico regola, attraverso le sue ramificazioni, la faringe e i diversi organi del corpo. Il ramo auricolare innerva la superficie esterna della cassa timpanica formando così una connessione tra la nostra vita neurovegetativa interna e il mondo esterno. La persona esperimenta un riequilibrio del sistema neurovegetativo, che si riflette in un miglioramento del sonno e dell'appetito.

L'ascolto di musica filtrata attraverso l'Orecchio Elettronico migliora la tensione della membrana timpanica, la quale, quando è tesa, attenua l'ampiezza della vibrazione del ramo sensorio auricolare e di conseguenza regola il nervo vago. Questa regolazione è generalmente esperita dalla persona come una sensazione di benessere, come una liberazione da un pesante fardello dal contenuto mal definito. La persona diviene più fiduciosa nelle proprie possibilità, più consapevole delle proprie capacità e più desiderosa d’usare la propria voce in maniera assertiva.

Le sessioni audiovocali (parte attiva) consistono in ripetizioni di parole e di testi, alternate con sedute di canti e musica (filtrata e non). Le parole e i testi portano progressivamente l'orecchio ad ascoltare sull'intero range di armonici dell'informazione sonora. Durante la ripetizione di parole e frasi, la voce della persona, captata da un microfono, viene modificata dall’Orecchio Elettronico e restituita alla stessa tramite una speciale cuffia. I filtri adattano la voce sull’intero spettro sonoro, parlato e musicale, al fine di dare un controllo di alta qualità ed un'analisi dei suoni più efficiente.

Poiché la laringe può emettere soltanto gli armonici che l'orecchio riesce a percepire (Effetto Tomatis, dimostrato alla Sorbona nel 1957), la parola, la frase o il passaggio musicale sono emessi sotto un controllo più preciso. Quando l'orecchio ascolta bene, il corpo intero è coinvolto nel processo. L'apprendimento viene facilitato e nuovi modelli possono venire integrati e sviluppati. Gli effetti positivi, nelle difficoltà scolastiche, sono notevoli e documentati.

In proseguimento al programma audiovocale si consiglia alla persona di praticare a casa ogni giorno un esercizio fonatorio per almeno mezz’ora. L’esercizio consiste in una lettura ad alta voce, mantenendo una buona postura audiovocale e tenendo la mano destra vicino alla bocca al fine di rafforzare la dominanza audiovocale destra. In questo modo, la qualità, il ritmo e la fluidità della voce migliorano. Una volta che la persona ha completato il programma, essa è molto più motivata a lavorare e ad imparare, più capace a integrare nuovi modelli con minore difficoltà.

Mentre molti ricercatori stanno iniziando ad investigare l'importanza dell'orecchio nella nostra vita, il Metodo Tomatis offre un programma appositamente studiato per lavorare alla sorgente di molti problemi funzionali, emozionali e relazionali, legati ad un cattivo utilizzo dell’ascolto. Un metodo sorprendentemente veloce che ha un impatto a largo raggio sulla salute e il benessere della persona.

Nelle altre sezioni del sito troverete uno sviluppo degli argomenti indicati in questa pagina.

FORMAZIONE NUOVI TERAPISTI 2023 IN ITALIANO

Training course for new therapists in audio-psycho-phonology 2024 in english

UPDATING SEMINAR FOR THERAPISTS IN AUDIO-PSYCHO-PHONOLOGY IN 2024 IN ENGLISH

ASCOLTO, POSTURA E LINGUE

Adattato da:

A Tomatis: Siamo tutti nati poliglotti, Edizioni Ibis, Como-Pavia, 2003

A. Tomatis: L'orecchio e la vita, Edizioni Xenia, Como-Pavia, 2017

C. Campo: L'orecchio e i suoni fonti di energia, Edizioni Riza, Milano, 1993

C. Campo: Introduzione al metodo Tomatis, Università degli Studi di Ferrara, 2002

C. Campo: Il metodo Tomatis, Edizioni Xenia, Como-Pavia, nov. 2020

Ascoltare è un processo che investe globalmente il nostro organismo, caratterizzando in modo specifico anche la postura: ciò spiega i nessi psicologici esistenti tra postura eretta, equilibrio e orecchio. Ma investe in qualche modo anche la differenziazione etno-linguistica, ancorando il linguaggio all'ambiente specifico in cui viene parlato

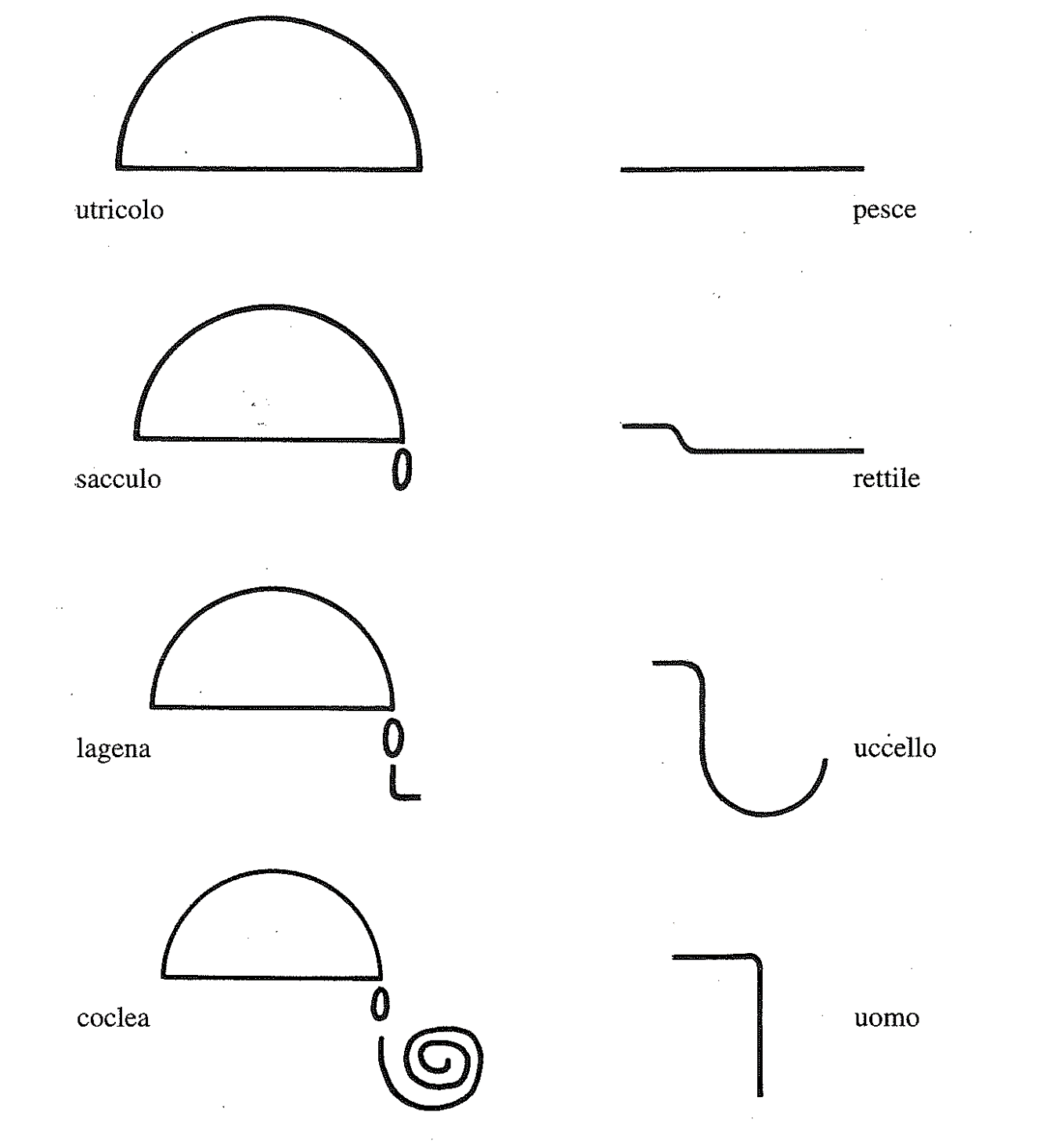

Per chi conosce gli studi di Tomatis, l'affermazione per cui verticalità e linguaggio vanno nell'uomo di pari passo è scontata. Per chiarire però questo aspetto sarà bene aprire una parentesi, accennando all'evoluzione filogenetica dell'orecchio partendo dalle specie animali inferiori per risalire via via fino all'uomo (Figura 4). La parte più profonda e più complessa dell'orecchio sappiamo che è l'orecchio interno. Esso è un apparecchio composto da un centro che controlla l'equilibrio, il vestibolo e dalla coclea, la quale è lo strumento di analisi dei suoni e di ricarica energetica. È una specie di guscio pieno di liquidi e tappezzato di cellule sensoriali. Se ne può osservare un abbozzo molto primitivo nell'idromedusa, un organismo molto semplice in cui si può notare un nervo laterale. Questo nervo presenta otto centri che sono otto centrali energetiche e che funzionano sotto l'azione della corrente d'acqua. Nel corso dell'evoluzione della specie, questo sistema, pur restando fondamentalmente lo stesso, si perfeziona e si arricchisce di un apparecchio di orientamento. In certi pesci, a questo nervo laterale si aggiunge il tubo laterale. Si tratta d un tubo che parte dall'occhio e che circonda il pesce. Lo ritroviamo su entrambi i lati dell'animale. Esso è pieno d'acqua in quanto è munito di aperture che gli permettono di essere in comunicazione con l'ambiente esterno. Questo tubo funziona come generatore di energia che viene distribuita sotto forma di impulsi nervosi, permettendo così al pesce di muoversi. Il tubo laterale è punteggiato di aperture e si accompagna a un nervo chiamato nervo laterale.

Per funzionare come generatore di energia, questo tubo laterale che è pieno d'acqua, è tappezzato di cellule sensoriali chiamate anche cellule ciliate. Queste sono delle cellule munite di ciglia disposte a piccoli ciuffi. L'acqua che passa nel tubo fa vibrare le ciglia a frequenze molto alte. Le stimolazioni così ottenute sono allora trasmesse al nervo laterale, che a sua volta le converte in impulsi nervosi.

Questo stesso tubo laterale risponde anche a una seconda funzione. Se l'agitazione delle ciglia genera energia nervosa, l'angolo che queste ciglia formano con la superficie del tubo varia a seconda degli spostamenti del pesce. I movimenti di queste ciglia permettono così al pesce di conoscere la natura dei suoi spostamenti e le forze della corrente. Ad esempio esso sente se sta scendendo o se sale verso la superficie.

Lungo la catena dell'evoluzione e già in certi pesci, la linea laterale si contrae e si rinchiude per diventare la vescicola otolitica. Il primo vantaggio che deriva da ciò che sopprimendo tutta la lunghezza della colonna d'acqua si elimina anche il fattore di inerzia che quest'ultima rappresenta.

Allo stesso modo della linea laterale, la vescicola otolitica funziona esattamente come l'antico tubo laterale, con delle cellule ciliate immerse in un mezzo liquido. Allo stesso modo della linea laterale, la vescicola otolitica è sensibile alle variazioni degli spostamenti dei liquidi che sono ormai racchiusi all'interno. Per aumentare questa sensibilità essa è corredata di una piccola massa calcarea, una specie di sassolino, e ogni volta che l'animale gira la testa, questa massa calcarea cambia posizione e fa muovere i liquidi che la circondano generando così energia e misurando in qualche modo i suoi spostamenti.

La vita acquatica non poneva in pratica alcun problema di pesantezza, ma dal momento in cui l'animale esce dall'acqua per vivere immerso nell'aria, gli è necessario rendere più complesso il suo apparecchio per rispondere a bisogni energetici maggiori e per controllare ormai sempre meglio la sua verticalità. A voler giudicare dal percorso seguito dall'evoluzione, sembra che la postura verticale costituisca per il momento lo stadio più economico dal punto di vista del dispendio di energia vitale e il più

redditizio in termini di produzione energetica. Nel serpente la vescicola otolitica diventa più complessa e si scinde in un sacculo, che ha il compito di controllare la verticalità, e un otricolo che assicura l'orizzontalità dell'animale. All'otricolo si aggiunge un abbozzo di canali semicircolari il cui ruolo sarà quello di controllare i movimenti rotatori. Anche se l'apparecchio diventa più complesso la sua funzione rimane essenzialmente la stessa, cioè quella di generare energia e di controllare i movimenti.

I materiali utilizzati non sono cambiati, sono cellule ciliate che si muovono in un liquido. Quando compare in certi animali una parte nuova che si chiama laghena, si può osservare che alcuni di questi animali rialzano sensibilmente la testa. La laghena è sviluppata al massimo negli uccelli, nei quali si trova un abbozzo di orecchio medio.

Alla laghena subentrerà la coclea, la cui presenza determina la verticalità. Essa è anche lo strumento specifico di analisi dei suoni .

Sono questi diversi elementi a formare nell'uomo il labirinto, cioè l'orecchio interno. Esso è un generatore di energia e al tempo stesso permette di controllare tutti i movimenti del corpo. Naturalmente l'orecchio da solo non servirebbe a niente. Esso è rinchiuso in un guscio che l'ha modellato, che si chiama labirinto osseo; da esso emergono dei nervi che partono dall'otricolo , dal sacculo, da ciascuno dei canali semicircolari, per costituire quello che si chiama nervo vestibolare che a un certo punto ha un ganglio e prosegue fino a formare i nuclei vestibolari. Questi sono quattro e funzionano esattamente come un cervello primitivo. Grazie ai nervi che partono dai nuclei

vestibolari, vengono raggiunti tutti i muscoli del corpo, nessuno escluso.

Ogni volta che si è obbligati ad assumere una postura o una posizione d'equilibrio qualsiasi, grazie all'intervento dei due labirinti, viene inviata un'informazione ai muscoli a tal fine. Ogni muscolo rinvia l'informazione per avvertire della posizione e del suo stato. Questo ritorna in un relais intermedio che si trova nel cervelletto, collegato al vestibolo tramite i nuclei vestibolari. Tutti i movimenti muscolari passano quindi attraverso il labirinto.

Chiudiamo questa parentesi filogenetica e anatomo-fisiologica e, alla luce di quanto detto, vediamo di mostrare il collegamento tra linguaggio e postura. Per utilizzare al meglio le migliaia di cellule ciliate dell'orecchio interno, vestibolo e coclea devono essere orientati nello spazio in maniera tale che l'otricolo si trovi in posizione orizzontale e il sacculo in posizione verticale; è questa la posizione che dà il maggior numero di stimolazioni a livello alle cellule. E’ in questa posizione che si ha la maggiore stimolazione cerebrale. Ed è la testa che posizionandosi correttamente pone il labirinto disposto secondo questi assi e la buona postura della testa dipende da una buona distribuzione delle forze tensionali che mantengono il corpo in verticale. Questa verticalità a sua volta viene attuata per mezzo del circuito vestibolo-cervelletto-sistema muscolare.

Un orecchio quindi che riesce ad ascoltare bene e soprattutto i suoni acuti, favorisce, attraverso la cibernetica vestibolare, una buona verticalità. Il linguaggio, che si aggancia alla capacità molto fine, acquisita dall'orecchio umano, di analizzare le piccole differenze tonali corrispondenti ai vari suoni contenuti nella lingua, necessita di un buon ascolto e di una buona verticalità .

Se si cerca, infatti, di parlare stando carponi e se si prosegue per molto tempo il discorso in questa posizione insolita, comincia a farsi sentire un fastidio il quale non è affatto legato all'apparente scomodità della situazione, ma alla difficoltà di mettersi all'ascolto. Per Tomatis, infatti tendere l'orecchio è anche tendere tutto il corpo all'ascolto e per fare questo è necessario offrire all'informazione le parti più sensibili della persona. La parte anteriore dell'epitelio dermico-corporale è la più ricca in fibre sensoriali capaci di captare, in una certa misura, le sensazioni corrispondenti alle pressioni. Questa rete sensoriale riesce anche a trasmettere le informazioni al sistema scheletrico aggiungendo così una trasmissione ossea alle stimolazioni informazionali. Da questo momento, l'ascolto migliora e trasforma l'atteggiamento posturale, mentre quest'ultimo permette a sua volta all'ascolto di perfezionarsi grazie al messaggio che comincia ad arrivare in maniera più fedele. Le azioni, reazioni e controreazioni cocleari e corporali detengono nel loro meccanismo le chiavi più importanti della verticalità. Queste evolvono in parallelo con il linguaggio che non è altro, per Tomatis, che la traduzione biologica dell'atto di ascoltare. In effetti, tutto lascia intravedere che esiste dapprima un dialogo sordo nei bassi-fondi della struttura linguistica, seguito da un linguaggio familiare fatto di condizionamenti rispondenti a delle necessità immediate, a questo succede la lingualità socioculturale che dovrebbe essere l'affermazione della funzione dell'audizione e permette in una certa misura di accedere alla comprensione dell'insegnamento, del quale essa è il vettore. Infine, in uno stadio ultimo, appare il linguaggio riflessivo prodotto da un ascolto profondo, iniziando un dialogo con il pensiero stesso fino all' ottenimento di una secrezione verbalizzata che non è altro che il pensiero nella sua sostanza o il "logos incarnato", parafrasando Tomatis.

Linguaggio e immagine corporea

La correlazione intima tra l'orecchio e l'immagine corporea globale passa attraverso il loro punto di giunzione: il linguaggio. Questo è frutto dell'ascolto ed esige, per essere controllato, affermato, condotto fin nelle sue più piccole modulazioni, che l' orecchio sia aperto e che lo sia fino all'ascolto. Il che non è poco, in quanto esso (l'ascolto) introduce il campo cosciente in una dimensione reale.

Al fine di organizzare questo dispositivo particolarmente delicato, l'orecchio guida, per non dire impone, tutto un montaggio corporale a livello della sua rappresentazione mentale, riflesso dell'immagine corticale. Così la persona che arriva ad acquisire un linguaggio idealmente espresso, e già è molto che ci si possa accedere, finisce per installarsi in un'attitudine posturale che risponde a

un atteggiamento ideale, che può raggiungere colui che parla seguendo delle norme giudicate eccellenti. Il fenomeno è ancora più chiaro nei cantanti e negli attori che si trovano, per ragioni professionali, messi in condizione di dover acquisire una emissione perfetta riguardo suoni che devono sapere fortemente controllare. Le posture sono molto rivelatrici e permettono di comprendere, in questo caso, la necessità di una tenuta scenica ben definita in vista della realizzazione di un atto che esige una perfezione di esecuzione. Con l'Orecchio Elettronico, l'apparecchio inventato da Tomatis per rieducare l'ascolto, è facile vedere dei cambiamenti posturali in funzione delle modificazioni uditive introdotte. Effettivamente, imponendo grazie a delle bascule elettroniche un'audizione ricca in frequenze acute, si osserva, al momento che la fonazione si anima, una correlazione posturale notevole. Si nota soprattutto un raddrizzamento della colonna vertebrale e una apertura sensibile della gabbia toracica; accanto a ciò si constata anche la ricerca di una migliore rettitudine dorsale grazie a una rotazione del bacino per anteroversione della parte pubica. Nello stesso tempo, il viso si distende e si mobilizza in modo armonioso, non teso, mentre la voce si illumina. È molto difficile osservare, ad esempio in classe, un bambino che segua attentamente le lezioni stando sdraiato sulla sedia. E sarebbe complicato mettere in moto il meccanismo dell'ascolto mantenendo tale postura. Inoltre, chi parla ha la sensazione di essere ascoltato quando il suo interlocutore si tiene in una postura diritta e non quando si mostra come afflosciato su se stesso.

Tomatis propone un esercizio per capire cosa è la postura di ascolto. Egli lo chiama training audiogeno. Si può assumere partendo da una posizione seduta su uno sgabello regolato in altezza in maniera da avere le ginocchia leggermente più basse del bacino, per favorire il buon posizionamento di quest'ultimo. Con gli occhi chiusi, la testa cerca il suo punto d'equilibrio per favorire un'ottima percezione dei toni acuti presenti nell'ambiente. Si tratterà quindi di mobilizzare adeguatamente la muscolatura dell'orecchio medio. Si inizia immaginando che tutto il cuoio capelluto vada a raccogliersi nella parte superiore della testa, il vertice, che corrisponde al punto di tonsura dei monaci. Fatto questo, le pieghe che solcano orizzontalmente la fronte iniziano a scomparire. Se tutto va bene si ha una sensazione netta alle radici dei capelli, con una percezione di freschezza in questa parte del cranio.

Riuscita questa operazione, si immaginerà adesso di allargare la fronte, tanto come se la pelle volesse toccare le pareti della stanza in cui ci troviamo. Subito dopo portiamo questa pelle a raccogliersi nello stesso punto dove abbiamo fatto uno chignon col cuoio capelluto. Stringendo bene, perché la pelle si tenda. A questo punto se si sono eseguite bene le operazioni e si è mantenuta la testa nella sua posizione indicata all'inizio, le rughe verticali della fronte, se ce ne sono, cominciano ad appianarsi e alcune modificazioni vasomotorie cominciano a verificarsi: il viso si fa rosso e si riscalda, poi perde colore mentre la respirazione si fa più larga e più profonda, più rilassata: essa tende realmente a sbloccarsi, a diventare quello che dovrebbe essere normalmente.

Le palpebre, tenute fino a questo momento volontariamente abbassate si chiudono per effetto del loro peso accompagnate da un tremolio nella loro parte esterna. A questo punto, sempre immaginando, prendiamo la pelle del viso sottostante la fronte e la allarghiamo finche non tocchi anche essa le pareti della stanza. Fatto ciò si porta anche questa parte di pelle a raccogliersi nel piccolo chignon situato al vertice della testa. A ciò andranno ad aggiungersi le due orecchie che verranno a situarsi sulla sommità del cranio.

L'azione a livello della pelle sarà evidente. Si avrà la sensazione che un sottile strato di caucciù sia stato applicato sul viso, tanto l'azione è risentita nei muscoli facciali. E’ come un "lifting fisiologico" che va ad agire su di essi. Inoltre, nel frattempo, il labbro superiore viene lasciato riposare sul labbro inferiore come su un capitello. Si stabilirà così un equilibrio tra i muscoli orbicolari delle labbra e quelli che agiscono sulle loro commessure mentre la mascella inferiore mantiene il contatto con quella superiore senza contrazioni. A questo punto il viso comincia ad assumere un'espressione molto distesa e riposata, come se fosse libero dai segni che le preoccupazioni lasciano sulla pelle. Raggiunto questo stadio (molto piacevole per la verità e tale che chi lo prova vorrebbe mantenerlo per sempre), conservando la quiete facciale, si cerca di percepire l'ambiente circostante. A questo punto ci si accorge che qualcosa cambia. I rumori cominciano a purificarsi, assumono un timbro più chiaro. I suoni gravi si attenuano mentre aumenta la componente di acuti presente in essi. Tutto sembra diventare più luminoso e vivo.

Se si cerca di ascoltare la propria voce in queste condizioni si ha la sensazione di percepirla per la prima volta, più timbrata e ricca di armonici. Si ha, inoltre, la sensazione che sia l'orecchio destro a dirigere l'ascolto e a trascinare l'orecchio sinistro in un punto localizzato al vertice del capo, proprio dove abbiamo raccolto il piccolo chignon. Fisiologicamente questo si chiama punto di fusione.

L'ideale sarebbe che si riuscisse, da quel momento, a percepire la propria voce come se fosse ancorata in quel punto. Questo modo di percepire i suoni e la propria voce ha un suo correlato, se così possiamo dire, psicologico, che è la possibilità di oggettivare meglio i rapporti con se stessi e con gli altri.

È questa la postura di ascolto che assumono i buoni cantanti in maniera inconscia all' accensione della propria voce. Essa è la postura dell'ascolto libero, deliberato, senza vincoli, dove la persona può ascoltarsi e ascoltare senza interferenze provenienti dalle profondità "limbiche" della coscienza.

Il suono scolpisce il corpo

Il linguaggio perciò indirizza la postura del soggetto verso una certa direzione. Migliore è la qualità del linguaggio, cioè dell'ascolto, dipendendo il primo dal secondo, migliore è l'atteggiamento posturale. Possiamo immaginare il corpo sottoposto all'opera modellatrice del suono, pensando che esso è circondato da stimoli e impulsioni che eccitano continuamente tutti i suoi punti. La somma di queste pressioni finisce per comporre un'immagine integrata del corpo. È molto facile sentire questo immergendosi in una superficie d'acqua agitata. Al tocco delle onde si percepisce meglio il limite del corpo.

Naturalmente esistono zone privilegiate che vengono colpite più sensibilmente dal suono e dal linguaggio, come il viso, la faccia anteriore del torace e del ventre, la faccia dorsale della mano destra fra pollice e indice, la parte interna delle membra inferiori, soprattutto a livello del ginocchio, la pianta dei piedi. Sono, queste, zone della superficie corporea a maggiore densità di fibre nervose

specializzate a percepire gli stimoli pressori. Diventa quindi più chiaro che la verticalità è necessaria al fine di offrire la più grande superficie possibile agli stimoli sonori, se si vuole sviluppare il linguaggio. A detta di Tomatis, la postura verticale non sarebbe poi la migliore in assoluto a questo fine, ma ne esisterebbe un'altra di origine orientale e precisamente l'asana del loto nella disciplina Yoga che (coincidenza?) permette una migliore esposizione delle zone corporee prima descritte, agli stimoli acustici.

È interessante far notare che l'immagine corporea propria può essere imposta all'altro più o meno consapevolmente. A questo proposito Tomatis racconta una sua esperienza in Sud-Africa, con un soggetto balbuziente. Una persona estremamente brillante, affetta da balbuzie molto forte che si accompagnava a movimenti scoordinati. In breve tempo, durante la consultazione, alla quale assistevano altre persone, tutti si muovevano come lui, con gli stessi gesti. Il più sorpreso era l'interprete che era il più coinvolto nel linguaggio di questo soggetto. La sua immagine del corpo era così forte che nel corso della consultazione l'aveva imposta a tutti. Ciò avviene quando la personalità è forte. Alla stessa maniera, un buon cantante ci euforizza: in poco tempo è come se noi stessi cantassimo; il respiro si espande, il viso si distende. In presenza di cantanti mediocri si arriva a soffrire in quanto si tende a fare come loro, si spinge sulla laringe stringendo la gola. Secondo queste prospettive, un dialogo avviene quando due persone si mettono in vibrazione l'uno con l'altro. Secondo Tomatis quello che noi desideriamo trasmettere originariamente non sono i modi, ne dei suoni, ma delle sensazioni profondamente sentite, profondamente vissute in noi dai nostri neuroni sensoriali. Ciò che desideriamo comunicare sono le impressioni tattili che la parola fa correre sulla nostra chiave sensoriale. Senza saperlo, trasmettiamo gli stessi accordi al nostro interlocutore che inconsciamente fa funzionare la propria chiave a immagine della nostra, cosicché entreremo in risonanza.

Una verifica sperimentale sulla compatibilità delle immagini corporali si può fare imponendo a due soggetti delle curve uditive identiche e lanciandoli in una discussione spinosa: molto difficilmente questi entreranno in disaccordo. Dopo si invertono le curve e si inizia un dialogo molto banale: è molto facile che nel giro di pochi minuti le due persone stiano litigando. Ciò mostra fino a che punto il mentale è influenzato dal corpo e quanto questo a sua volta modifichi il linguaggio dal quale è scolpito. L'interazione mente-corpo è quindi reciproca. Quale delle due parti è all'origine del processo d'interazione è difficile dirlo.

Postura etno-linguistica

Un altro fattore molto importante che influenza l'immagine corporea è ciò che Tomatis chiama l'impedenza acustica del mezzo. Viene chiamata impedenza acustica del mezzo l'insieme delle resistenze minime che l'ambiente offre alla propagazione del suono. Ogni mezzo attraverso il quale il suono viaggia offre una certa resistenza al suono stesso, favorendo o meno il suo passaggio, accentuandone o diminuendone l'intensità su determinate frequenze. Ora, l'aria è il mezzo principale attraverso cui il suono viene trasmesso. La voce, il suono di uno strumento, un rumore, prima di arrivare all'orecchio del ricevente attraversa uno strato di aria più o meno grande in relazione alla distanza tra emittente e ricevente. L'aria però non è uguale in tutte le parti del mondo e nemmeno all'interno di uno stesso paese. Numerosi fattori geografici, climatici, ambientali influiscono sulla consistenza dell'aria in maniera diversa, in diversi punti della superficie terrestre. Tomatis ha girato il mondo per molto tempo con un apparecchiatura molto semplice consistente in un microfono collegato a un registratore e un altoparlante atto a emettere dei suoni identici a una distanza determinata. Analizzando gli stessi suoni emessi dall'altoparlante in diverse zone geografiche, grazie a degli analizzatori panoramici che scompongono i suoni nei loro diversi componenti frequenziali, risultava in maniera evidente che lo stesso suono, in dipendenza del luogo geografico dove veniva registrato, era più ricco di determinate frequenze che di altre; poteva cioè, in un certo luogo, essere più ricco di frequenze acute, in un altro di frequenze gravi, etc. Nello spazio intercorrente fra l'altoparlante e il microfono l'unica cosa a cambiare da un luogo all'altro era l'aria. A riprova di ciò Tomatis ha analizzato un vasto campione di voci di persone degli stessi luoghi ove aveva registrato il suono emesso dall'altoparlante. La corrispondenza delle frequenze era stupefacente; si potevano determinare delle zone linguistiche che non avevano niente in comune con le frontiere socio-geografiche. Si è potuta costruire una geografia acustica abbastanza dettagliata di varie zone geografiche. Immerso in un bagno acustico particolare l'orecchio comincia a privilegiare le frequenze meglio percepite in quella zona e per via di conseguenza va ad influenzare la fonazione. Certamente i fattori ereditari culturali e sociologici sono da prendere in considerazione, l'influenza dei criteri acustici resta però considerevole .

Qualche secolo fa l'emigrante inglese si è installato sul continente americano dove l'aria vibra maggiormente a 1500 hertz, una frequenza che lui può sentire ma che gli provoca delle sensazioni diverse da quelle a lui abituali.

Poco a poco la sua percezione è cambiata e con essa tutto il suo sistema profondo di risposte uditive e di controreazioni neuronali. Egli ha acquisito un'altra postura, un'altra attitudine, specifica della nuova etnia. Ha modificato il suo comportamento, adottato un approccio psicologico inconsueto. Queste nuove condizioni hanno obbligato il corpo ad adattarsi in rapporto al nuovo universo acustico. La tensione del timpano non è più la stessa. Il sistema nervoso, per essere in accordo con la coclea, è costretto a modificare il suo funzionamento. A sua volta, una parte dell' orecchio medio - in particolare il muscolo della staffa -deve cambiare la propria modalità operativa. Essendo questo sotto il controllo del nervo facciale, i muscoli del viso sono sottomessi a una ginnastica insolita. Il muscolo del martello, che è innervato dallo stesso nervo che comanda la mandibola, sceglie anche lui delle posizioni adatte a questa nuova operatività. I tratti subiscono di conseguenza un lento, ma inesorabile, lifting fisiologico.

I PARAMETRI DELLE LINGUE

In seguito alle analisi sopra citate e ad altri studi sul linguaggio, Tomatis va a identificare quattro parametri che permettono di capire meglio il fantastico mondo delle lingue vive. Questi quattro criteri che possiamo definire le caratteristiche di una lingua sono: la "banda passante", la "curva di inviluppo" all'interno della banda passante, il "tempo di latenza" e il "tempo di preparazione" dell'orecchio medio o ”precessione”.

La banda passante

L'audizione umana si sviluppa su uno spettro sonoro che va dai suoni gravi ai suoni acuti, distribuendosi dai 16 Hertz fino ai 16.000-20.000 Hertz circa. Tuttavia, in questo largo spettro di 11 ottave, le frequenze non sono tutte percepite allo stesso modo. Esistono in ogni lingua delle zone preferenziali o bande passanti, entro le quali i suoni vengono percepiti con maggiore nitidezza. La causa di ciò è l'impedenza acustica dei luoghi e degli ambienti. Sappiamo che si parla con un timbro completamente diverso secondo che ci si trovi in una stanza riverberante o in una camera sorda.

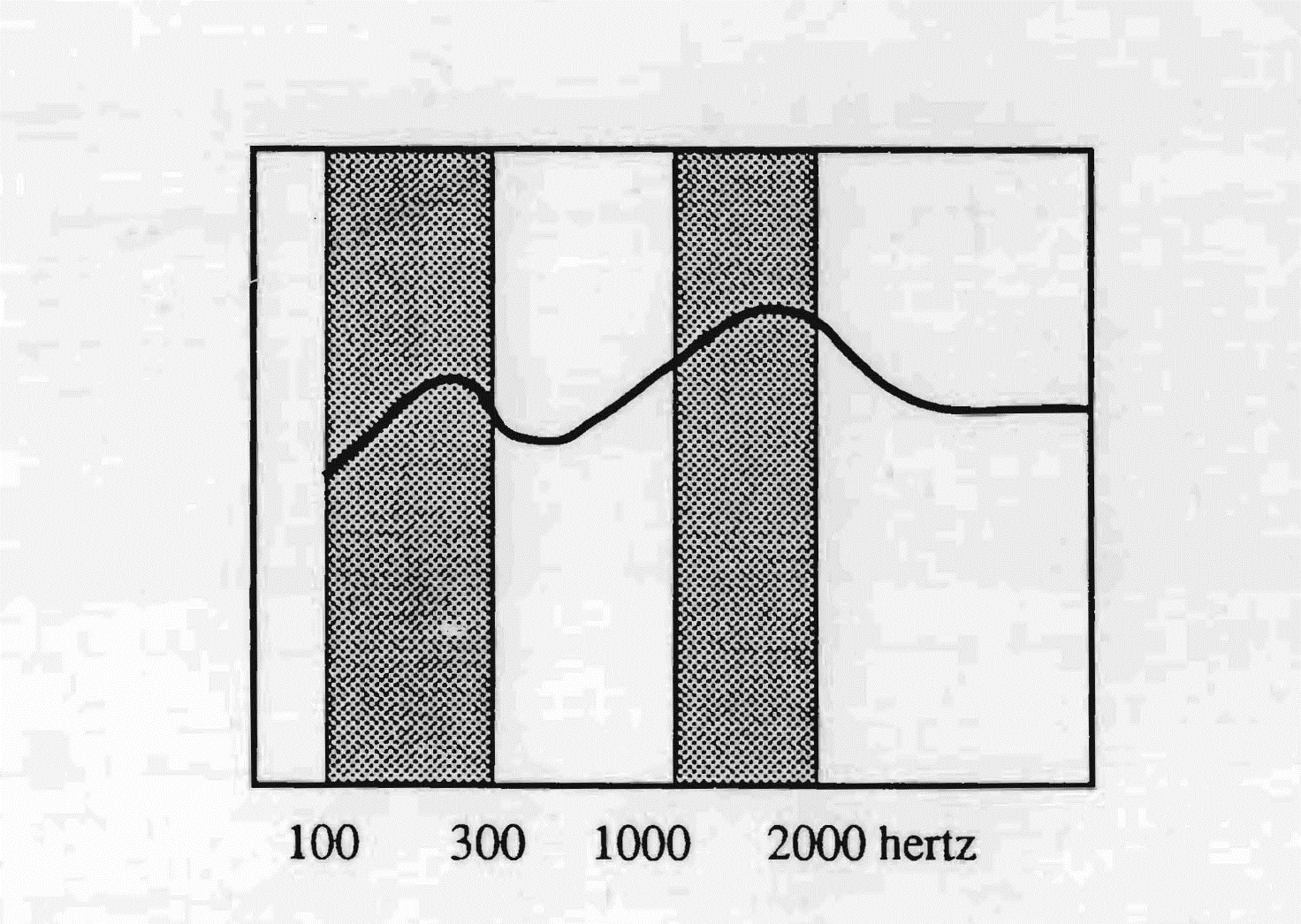

Sul continente americano - dice Tomatis - gli abitanti non nasalizzano per piacere. Gli antichi emigranti inglesi o olandesi non si erano certamente invaghiti delle lingue amerinde, caratterizzate da questa particolarità fonetica. Non è la lingua americana che fa nasalizzare. E’ “l’aria del posto”, più ricca acusticamente tra 1000 e 2000 Hertz, che obbliga l'orecchio a adottare la banda passante specifica della nasalizzazione. Parallelamente la lingua francese, che utilizza preferibilmente le frequenze tra 1000 e 2000 Hertz con una zona di massima sensibilità a 1500 Hz presenta anch'essa la nasalizzazione nella sua fonetica.

La curva di inviluppo

Attraverso lo studio della catena parlata tramite degli analizzatori panoramici e dei sonografi, apparecchi capaci di decomporre i suoni così come il prisma riesce a decomporre la luce nei colori che la compongono, è stato possibile visualizzare le diverse frequenze rispettando quantitativamente i valori relativi di ognuna di esse e individuando le diverse parti di una frase, in frequenza, in intensità e in durata. Sui fonogrammi e sonogrammi così ottenuti è stato possibile trovare le curve di inviluppo dei valori medi delle frequenze incontrate nel corso dell'analisi delle frasi raccolte nello stesso gruppo etnico.

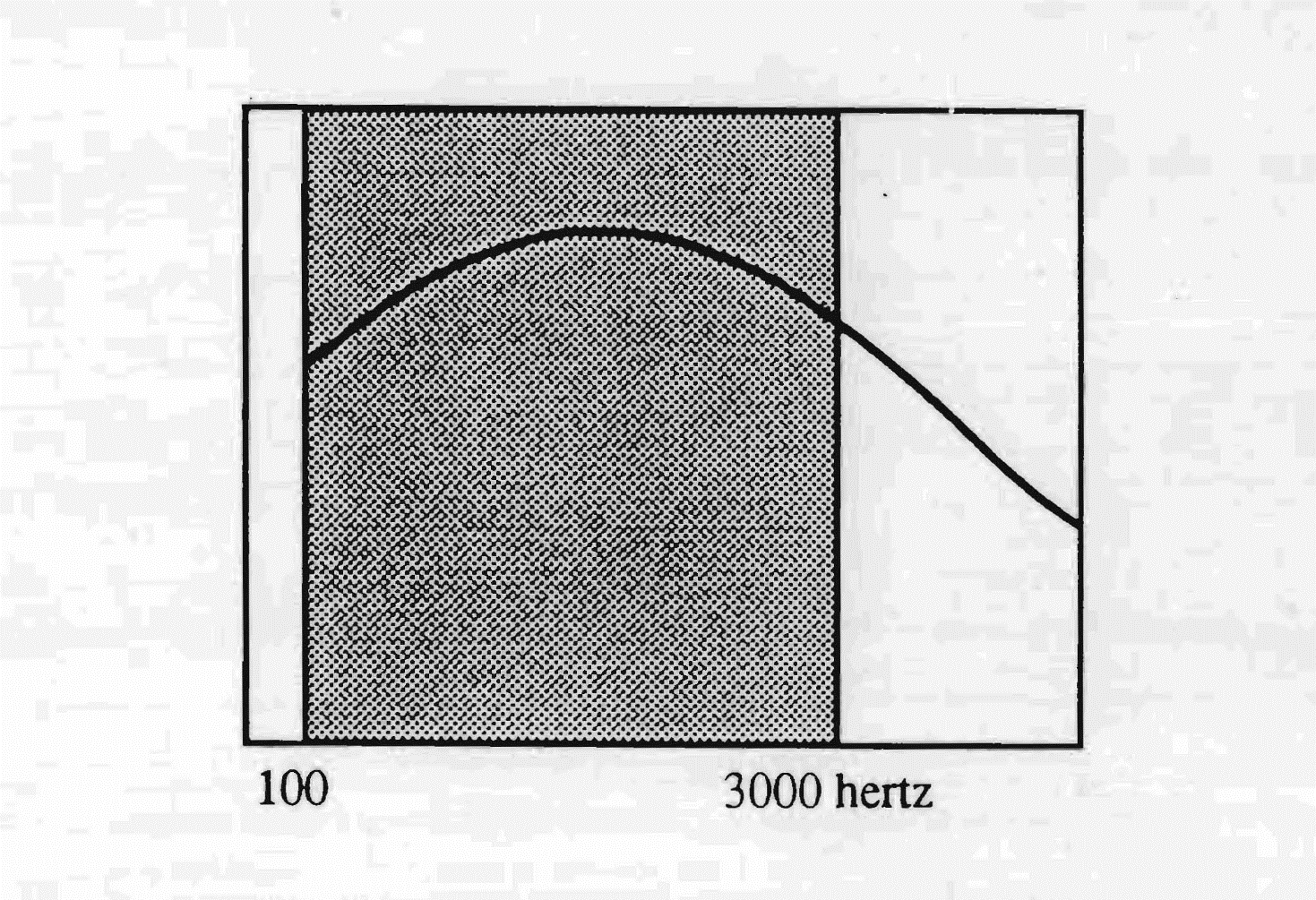

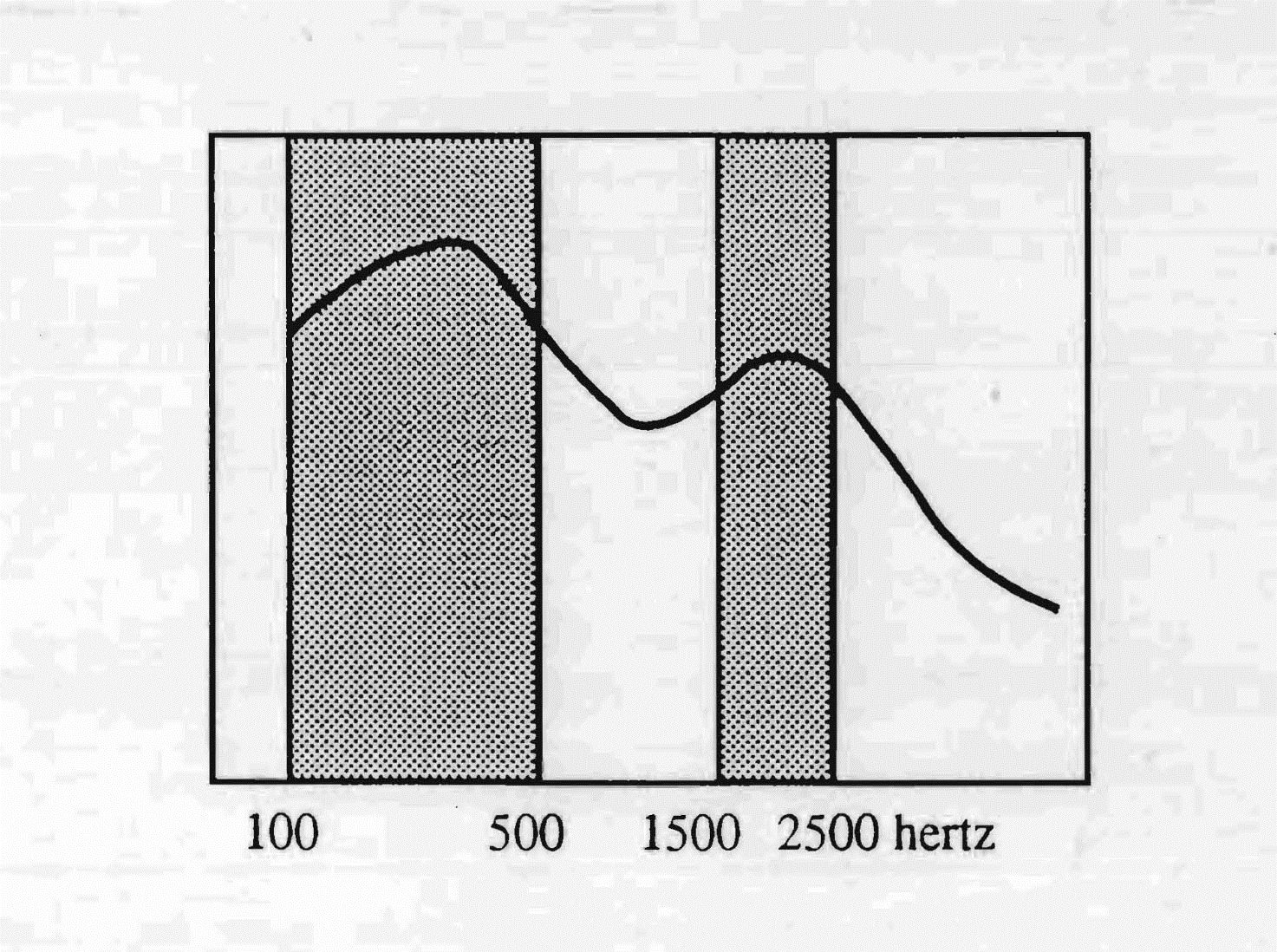

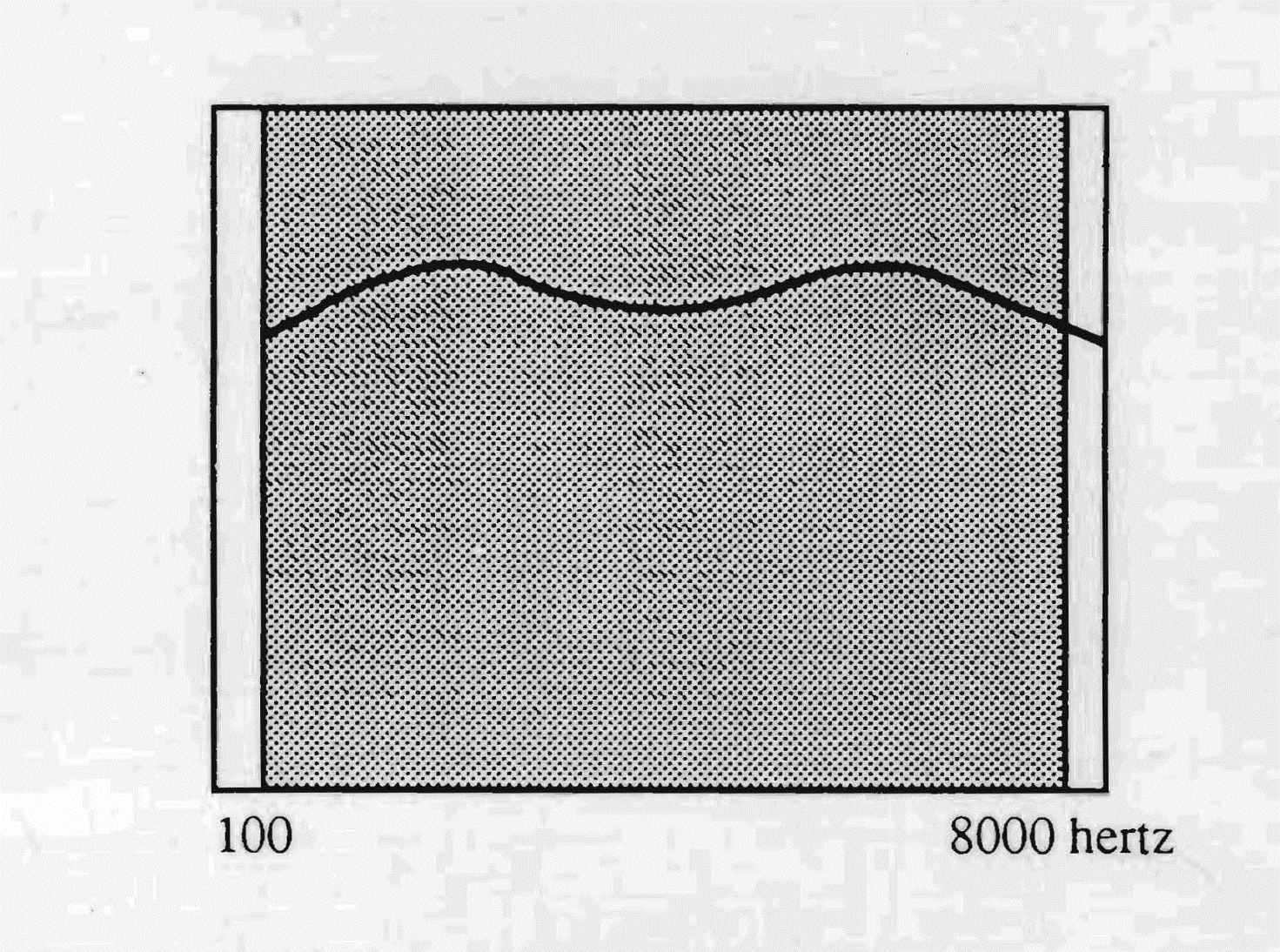

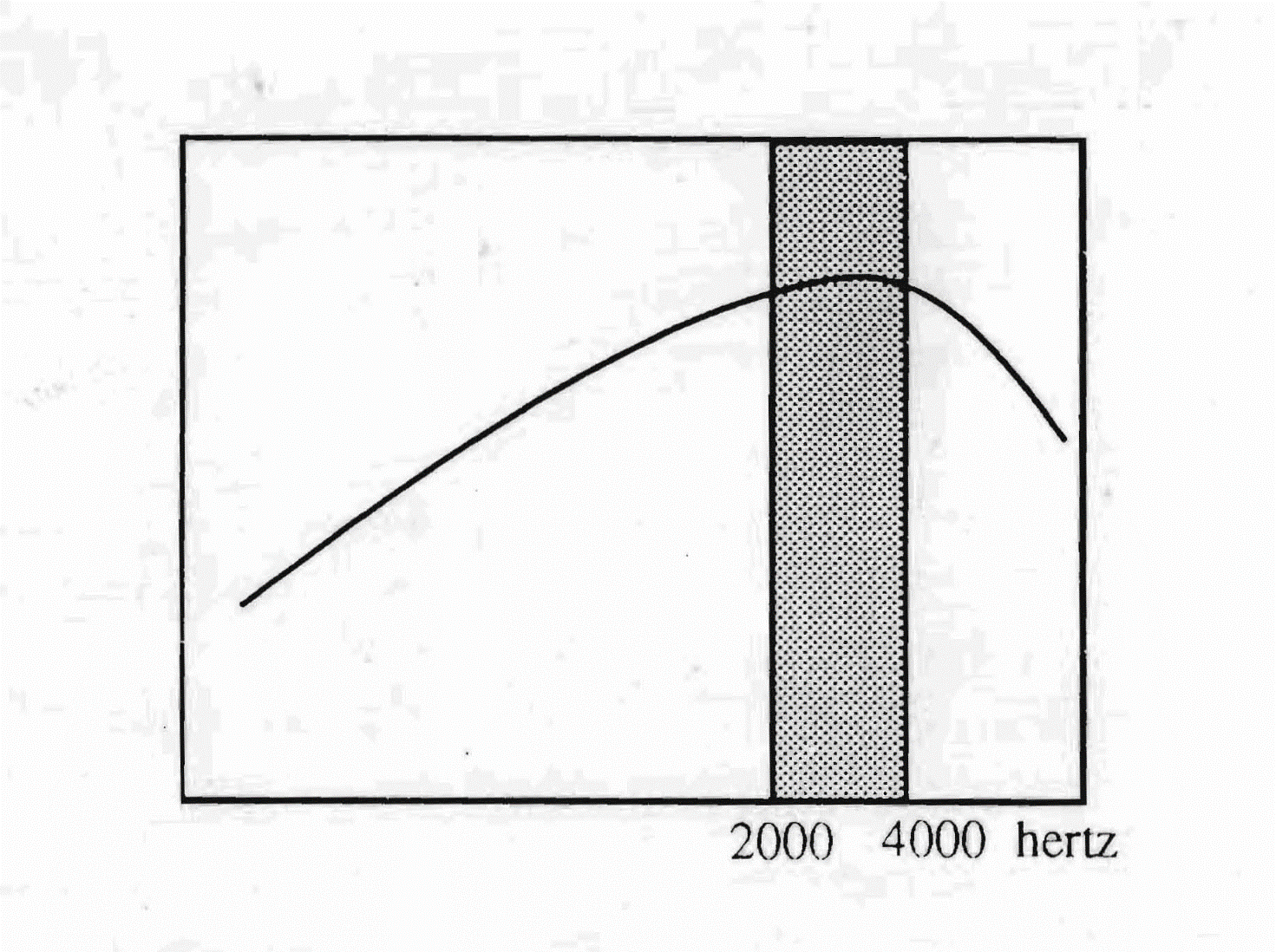

Qualche esempio con le principali lingue europee può chiarire questo concetto. I diagrammi di queste curve sono stati chiamati da Tomatis etnogrammi e mostrano per ogni gruppo etno-linguistico le zone frequenziali di maggiore sensibilità uditiva. In ascissa sono indicate le frequenze, in ordinata sono indicate le intensità.

Il tempo di latenza

Aprire una porta, afferrare qualcosa, grattarsi. .., presuppone uno stato previsionale, un tempo di preparazione, detto di latenza. Quando si decide di guardare qualcosa, si prepara la visione, si mette a fuoco l'oggetto. Prima di raccordare le immagini dei due occhi, prima di mettere perfettamente a fuoco si è stabilito un tempo di latenza.

Nel caso dell'orecchio si tratta del tempo necessario per mettersi all'ascolto. Da una parte all'altra del globo terrestre, noi non tendiamo l'orecchio allo stesso modo. Questo fenomeno, chiamato da Tomatis “tempo di latenza” o “ritardo”, varia secondo le zone geografiche ma anche secondo l'età. Molti bambini irritano i loro genitori quando li obbligano a ripetere due o tre volte la stessa frase. Il loro orecchio non è ancora giunto al ritmo di riconoscimento linguistico degli adulti. Essi hanno un tempo di latenza più lungo del nostro. I pubblicitari conoscono bene questo fenomeno. Nei loro piani pubblicitari essi tengono conto del numero di manifesti attaccati sui muri o della frequenza degli spot diffusi in televisione. Sanno che il loro impatto differisce secondo questi parametri.

Quando si inizia a parlare e ci si prepara ad ascoltarsi - essendo ognuno di noi il primo ascoltatore del proprio discorso - si introduce tra noi e il nostro linguaggio una dimensione, un preparativo perfettamente misurabile e che gioca sul flusso verbale e l'accentuazione. Il tempo di latenza è significativo nelle canzoni, nei canti folkloristici, nei modi di raccontare le storie. Questi prodotti della tradizione infatti ci apportano il ritmo prelinguistico della lingua sul quale va ad agganciarsi la semantica. Dice Tomatis che per la maggior parte dei contemporanei, il fatto che l'ascolto dipenda da una postura del corpo sembra una cosa incomprensibile. Si dimentica però che l'orecchio non si contenta di decifrare i suoni come lo farebbe la testina di lettura di un magnetofono. Esso dispone di un apparecchio, il vestibolo, che induce il soggetto a mettere il suo corpo in una posizione determinata per poter rispondere. Il vestibolo è la sede dell'equilibrio, ma da lui dipendono ugualmente il tono dei muscoli, la loro forza relativa e soprattutto la coscienza dell'immagine corporea. Un tempo di latenza lungo, come quello slavo, rinforza l'immagine corporea. Esso inoltre permette un'analisi più accurata dei suoni grazie all'allungamento del tempo di messa in opera.

Forse non è un caso che molti specialisti di fonetica siano di origine slava.

Tomatis è arrivato a misurare i tempi di latenza di molte lingue e ha potuto constatare quanto questo elemento sia importante come criterio di differenziazione tra esse.

Oggi sappiamo ad esempio che inglesi e spagnoli condividono il primato di rapidità linguistica con 5 millisecondi. Questa performance è facile per gli spagnoli che parlano molto vicino ai suoni fondamentali laringei. Per gli inglesi diventa un tour de force a causa della banda passante acuta che li costringe a parlare con la punta della lingua, a più di 15 centimetri dalla laringe.

Il tempo di precessione

L'ultimo parametro da prendere in considerazione nelle ricerche psicolinguistiche di Tomatis concerne un processo di integrazione audio-corporea chiamato “tempo di precessione”. Si tratta in effetti della precessione che manifesta la conduzione ossea rispetto alla conduzione aerea e corrisponde al tempo necessario all'orecchio medio per sintonizzare la tensione timpanica al suono già percepito per via ossea. Esso varia da una lingua all'altra e da esso dipende il diverso modo di reagire ai diversi registri linguistici, facendo adottare al corpo diverse posture per meglio sintonizzarsi ad essi.

LA GEOGRAFIA ACUSTICA

Lingua francese

Nel caso del francese si può notare che le zone frequenziali di maggiore utilizzo sono situate una tra 100 e 300 Hertz, quindi nei gravi, e un'altra verso gli acuti tra i 1000 e 2000 Hz con un punto di maggiore sensibilità a 1500 Hz. La differenza di intensità sonora tra queste due zone è di circa 20 decibel. Il picco a 1500 Hz con la caduta relativa verso gli acuti spiega l'apparizione della nasalizzazione in questa lingua. Questa banda passante unita ad un tempo di latenza di 50 millisecondi fa del francese una lingua ipervocalica con un debole accento tonico. Per fare un esempio: una persona francese pronuncia la parola "Bonjour" alla francese. Sentiremo uno scorrimento lineare fatto in una prima parte di una piccola "b" e di un grande "ON" e in una seconda parte di un piccolo "j" e un grande "OUR". Al contrario, se sarà un madre lingua americano a pronunciare la stessa parola avremo una pronuncia iperconsonantica tipica dell'americano: un Bon-Jour con un una grande "B", un piccolo "on", un grande "J" e un piccolo "our". Il francese inoltre, utilizza la zona di frequenze tipica del linguaggio. Ciò potrebbe forse spiegare, in parte, l’importanza che riveste il linguaggio in sé nella cultura francese.

La lingua francese utilizza frequenze che vanno da 100 a 300 hertz e da 1000 a 2000 hertz

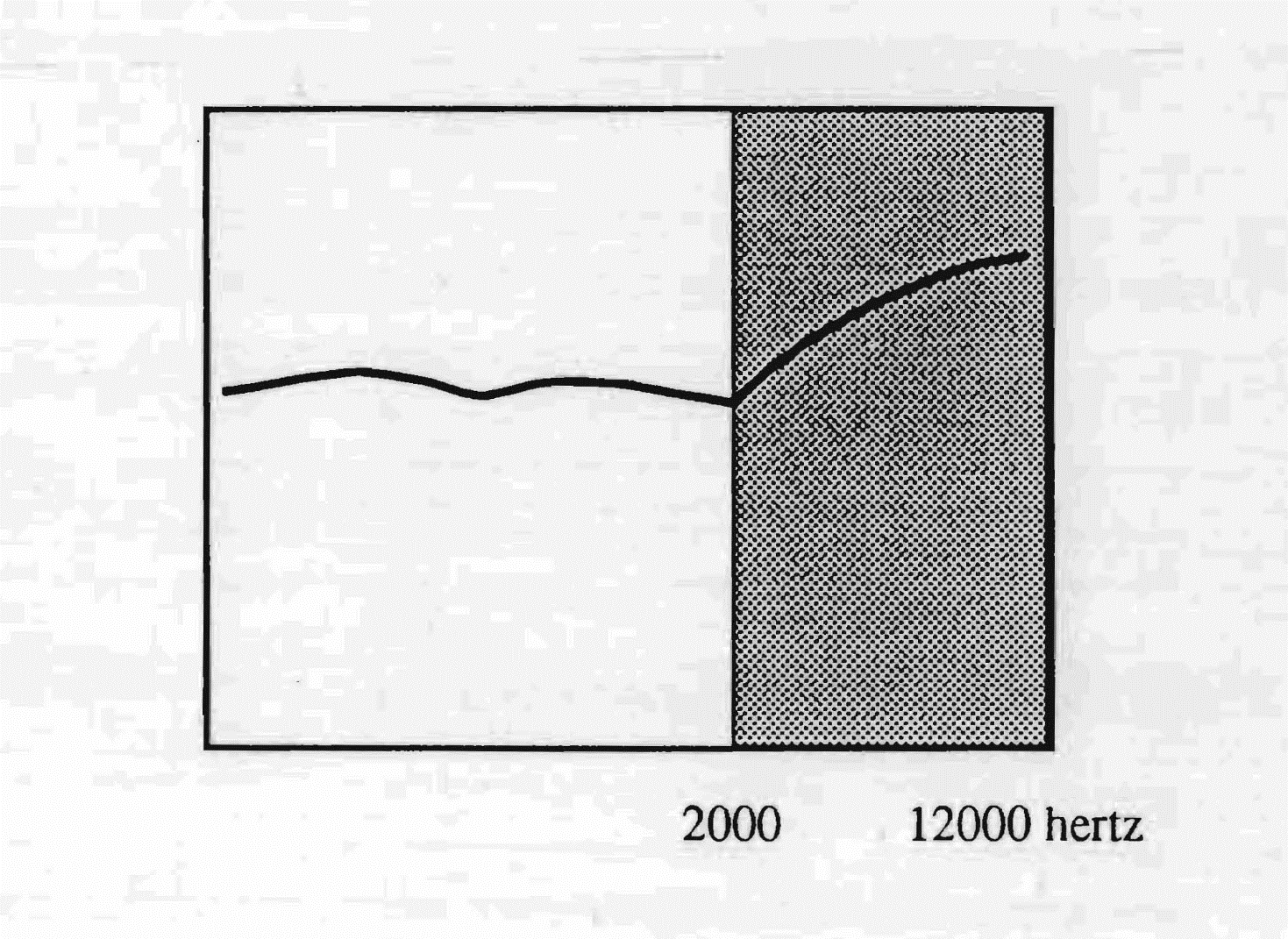

Lingua inglese